登錄

登錄

中國近代百貨業先驅馬應彪公在商界的傳奇至今仍為人稱道。“江山代有才人出”,半個多世紀過去了,雖然馬公后人大都沒有走從商的道路,但卻在各自的專業領域中奮發有為、孜孜不倦、壯心不已。馬公后人中,就有這樣一位聲名鵲起、杰出的女士——馬佩嫻。

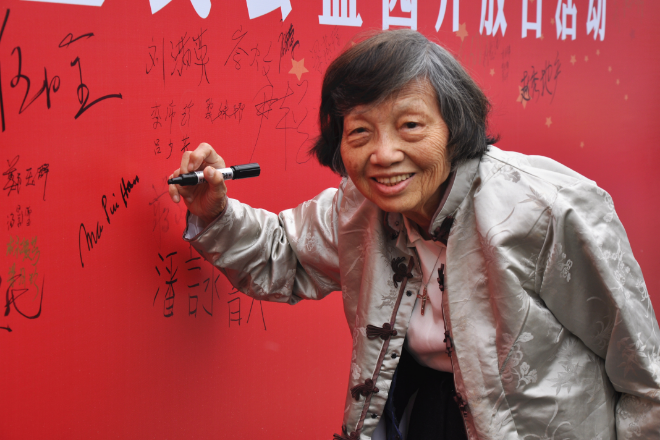

10月的一個早上,秋高氣爽,南區沙涌幼兒園內,一位年過八旬的老人正熟練地擺弄著手中的單反相機,不亦樂乎地為玩耍中的小朋友拍照,“哎呀,好,這動作好!”,“嗯,你最乖了,看著鏡頭笑。”看著鏡頭內一張張孩子的笑臉,她滿意地笑了。

這位老人正是先施百貨創始人之一馬應彪先生的長孫女,馬文甲先生的長女,馬佩嫻女士。

頭頂先輩的光環,半生醉心醫學的她在香港有“婦科圣手”的美譽,曾在北京被授予“中國社會最具影響力英模”榮譽稱號。其學術成就更蜚聲國際,先后取得英國皇家婦產科學院及中國香港婦產科學院的榮譽院士,更于2004年榮獲英國劍橋醫學金牌獎及榮登2004年世界名人錄,同年獲評為“21世紀一千個最有頭腦(的人)之一”。

生逢亂世,彌堅其志

冰心曾說過:“成功的花兒,人們只驚羨她現時的明艷! 然而當初她的芽兒,浸透了奮斗的淚泉,灑遍了犧牲的血雨。”用這句話來形容馬佩嫻的一生最適合不過了。

其父馬文甲婚后從香港到上海經營牛奶公司,1926年她在上海出生并長大。她的童年生活優越,由于天資聰穎,小學時成績一直名列前茅。然而,上世紀30年代家道中落,使她陷入了貧困。1937年中日戰爭爆發后,他們只得回港投靠祖父馬應彪,姐弟三人(馬佩嫻、馬健南、馬佩蘭)在香港真光學校讀書,依靠獎學金得以完成學業。

香港淪陷時期,真光學校北遷韶關,并一度停學,她曾在大街上和同伴“賣煙仔”幫補家計。后來,何蔭棠校長托人轉告她們“沒有學費不要緊,可以等到畢業再還”,于是他們姐弟三人三日三夜徒步北上韶關,做工讀生。妹妹那時才13歲,弟弟15歲,她17歲。往韶關的路上他們彳亍而行,風餐露宿,頗為凄涼。問及當年是什么促使她冒著生命危險北上求學時,她說道:“不讀書什么都做不了,只有讀書才能改變命運。”身歷家庭之困境,對知識的渴求,對家人的責任使她一往無前。

在韶關讀書一年后,日軍又來了,他們只好逃難到大后方成都,期間他們還是找到了讀書的機會。她再度彰顯“學霸”風采——參加成都中學入學試,全場成績最佳,一年后再得學業成績第一;優異的成績一直伴隨著她,直至抗戰勝利返回上海讀中學,以及后來入讀上海醫學院和繼后插班入讀香港大學。

“這些都已經是命中注定的事情了,沒什么好說的。”回憶起兒時的變故,坎坷的命運,她一臉平靜。抗日戰爭勝利后,他們一家五口終于團聚,毫發無損,她感恩上帝對家人的庇佑。

經歷危難、心胸豁達、永不言敗是她的堅韌本色,人生路上如此,在醫學路上也如此。

結緣醫學,不讓須眉

出于對醫學的濃厚興趣,她在攻讀了四年藥學后,又繼續進修了六年醫科,醫科畢業后她就職于香港公立醫院,曾任瑪嘉烈醫院婦產科主任直至退休。

1965年政府派她到英國學習婦產病理學,但她并沒有滿足于此。上世紀60、70年代的香港,懂得診斷子宮頸癌等癌病的醫生和醫院還比較少。為了更好地為病人提供服務,豐富自身的醫學知識,1969到1978年間,她又利用假期到新西蘭和美國攻讀子宮頸細胞學及癌病學。在學習細胞學的10年時間里,她學習到了當時最新的婦產科、細胞學、遺傳學、病理學、癌病學知識,彌補了當時香港醫學界的空白。

1978年她學成歸來后,一個老教授和她談話,說道:“你不要沾沾自喜啊,你學(細胞學)的時間不長,不要跟那些做了20多年的(癌癥專業)醫生比啊。”20年后,她寫信給這位老教授說“(從那時候起)我看癥沒出過事”。老教授當年隨口而出的一句話,她謹記了足足20年,可見她對病人負責的態度,對醫術的精益求精。

從婦產科專業“跨界”學習細胞學,她是香港醫學界的第一人,學成后她看了10年的細胞學類病癥,后繼續專注于婦產科病理學。“以前學的東西到至今都沒有用完。”“越學越深,越發覺自己的不足。”她說道。如果說當年學習藥科多少有點機緣巧合的話,那么“學而不厭”的她卻在不知不覺中滋長了對醫學的喜愛,孜孜不倦,且學有所成。

縫紉、烘焙、攝影,博聞多識

沉重的工作壓力無礙她培養廣泛的興趣和愛好。

脫下一襲白袍,病人眼中醫術高超的馬醫生又成為制衣里手。她學習高級時裝設計多年,師從香港著名唐裝制作大師,談時尚,談審美,“畫面的分割”、“cutting color material (顏色材料切割)”,說起時裝設計絕對不亞于專業的裁縫老手。除了高級時裝外,她閑時也喜愛鉆研廚藝,受母親的影響,她學習烘焙蛋糕幾十年了,以前還會做給醫院的初級醫生當宵夜。

而對于攝影,她更顯示出執著與追求。退休后,放下攝影整整25年的她“重操舊業”。入協會、讀課程,四處采風,加上勤奮聰穎,其攝影作品獲獎甚多,包括美國攝影會金牌、中國香港及外國金牌、銀牌、銅牌、優異及特殊大獎。后來,她又考取香港攝影會初級會士,并在世界沙龍排名第16(2002)、香港會月賽全年彩色最佳照片(2002)及香港醫學會彩色照片冠軍(2003)等獎項。

“興趣是最好的老師。”雖然愛好廣泛,但她最喜歡的還是醫學,她說:“當醫生60多年了,分不開了。”醫學于她而言,是事業,更是興趣與熱愛,已經成為她生命中不可或缺的一部分。

大醫精誠,“誠信”行醫

馬佩嫻在上海長大,爺爺馬應彪在香港,所以她和爺爺并沒有過多的相處,但爺爺“誠信”做人做事的準則卻對她影響深遠。和病人真誠相待,業務上刻苦實干是她一貫的工作作風。

“做醫生要正直,要有醫術,絕對不能沒有醫德,這樣才可以成為一名醫生。”在她看來,要成為一名好的醫生,醫德和醫術缺一不可。她認為病人與醫生的關系應是“perfect(完美配合)”,醫生應正確處理病人和醫生之間的關系,明白自己的職責所在。

遇到不配合的病人,她總是耐心地動之以情,曉之以理;遇到患癌而哭啼的病人,她又會用幽默的話語“逗樂”他們,用像朋友一樣的話語來關懷,讓許多病患者解開心結,重燃生存的希望。

服務政府公立醫院20多年后,“退而不休”的她開了一家診所,至今20余年了,她醫術精湛,醫德高尚,求醫者絡繹不絕。自從北京的電視臺報導過她的事跡后,不少內地的患者慕名而來,一位來自遼寧的病人診療后很快就痊愈了,還送了一幅“不拖癥”的錦旗給她表示感謝。

60多年投身醫科界,她一共接生了8000多個新生兒,大手術幾千宗,小手術過萬例,救助過不少流血不止(產后大出血)的產婦,還救過因產后抑郁要跳樓自殺的病人……回憶起從醫這些年來的日子,她充滿了自豪與欣慰。

抗癌斗士,矢志不渝

從70年代到現在,她專攻“抓癌”,即醫治初級癌癥病變。研究癌癥病理學多年,她見過許多癌癥患者飽受病魔折磨,明確了自己的治療研究方向——“預防勝于治療”。“只有從癌變的源頭上消除或預防癌細胞的產生,才能讓更多的病人免除苦痛。”她說。“老驥伏櫪,志在千里。”雖年事已高,身在小診所里的她卻成為預防子宮頸癌知識的傳播者。當問及她為何80多歲還不退休時,她答道:“因為我到80多歲還沒把我知道的東西全部告訴別人,我還會堅持下去的。”雖然老了,但她身上仍有一股“不認老,不服輸”的“狠勁”。

采訪過程中我們的話題一直離不開醫學和她的行醫生涯,在外人看來,做醫生常常要“24小時on call(備勤)”,工作量巨大,日夜顛倒,壓力還非常大。對于這些,她沒有一句怨言,只是笑著說了一句:“不辛苦,當醫生可以幫助別人,非常有意義,我永不后悔當醫生。”

“ 醫者,施以仁術以救人,施以仁心以救魂。”醫者仁心,大醫精誠,是她一生的寫照,更是她一生的追求。

2023年1月4日