《中山市國土空間總體規劃(2021-2035年)》(以下簡稱《規劃》)已于2023年8月28日經省人民政府批復同意,并于2025年02月27日印發。《規劃》是我市空間發展的指南、可持續發展的空間藍圖,是各類開發保護建設活動的基本依據,現解讀如下:

一、《規劃》背景與意義

2019年,中共中央國務院作出“建立國土空間規劃體系并監督實施”的重大部署,為推動實現“多規合一”。我市政府于2019年8月印發《規劃》編制工作方案,成立了以市長為組長的市國土空間規劃編制工作領導小組,并于2019年11月召開全市規劃編制動員大會,全面推進《規劃》編制各項工作。我市按照規定完成了規劃的征求意見、專家咨詢、社會公示、規劃聽證、市規委會審議、專家論證評審、合法性審查、市委市政府審議、市人大常委會審議、省自然資源廳審查等程序,于2023年8月28日獲得廣東省人民政府批復,成為全省首批國土空間規劃獲批城市。

《規劃》堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神,深入貫徹習近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示精神,堅持走中國式現代化道路,立足新發展階段,完整、準確、全面貫徹新發展理念,服務和融入新發展格局,深入實施國家重大戰略,全面落實省委、省政府與市委、市政府決策部署,圍繞高質量發展首要任務和構建新發展格局戰略任務,統籌安排全域全要素空間資源布局,支撐中山建設廣東省珠江口東西兩岸融合發展改革創新實驗區、沿海經濟帶樞紐城市、粵港澳大灣區重要一極。

二、《規劃》主要內容

《規劃》基于中山自身特色和發展優勢,圍繞高質量發展首要任務和構建新發展格局戰略任務,支撐中山建設廣東省珠江口東西兩岸融合發展改革創新實驗區、沿海經濟帶樞紐城市、粵港澳大灣區重要一極的目標愿景,提出了中山市國土空間開發保護的框架內容,即“一條主線、兩個格局、三類空間,N項支撐”。

一條主線即全力推進省級改革創新實驗區建設,提升城市綜合治理水平,攜手共建粵港澳國際一流灣區。做強做優粵港澳大灣區重要一極,推進“東承、西接、南聯、北融”一體化融合發展,提升基礎設施互聯互通水平。推進中山建設國家歷史文化名城、粵港澳大灣區重要一極、大灣區西岸樞紐城市與創新高地、國家自主創新型制造業城市、全國文明城市。

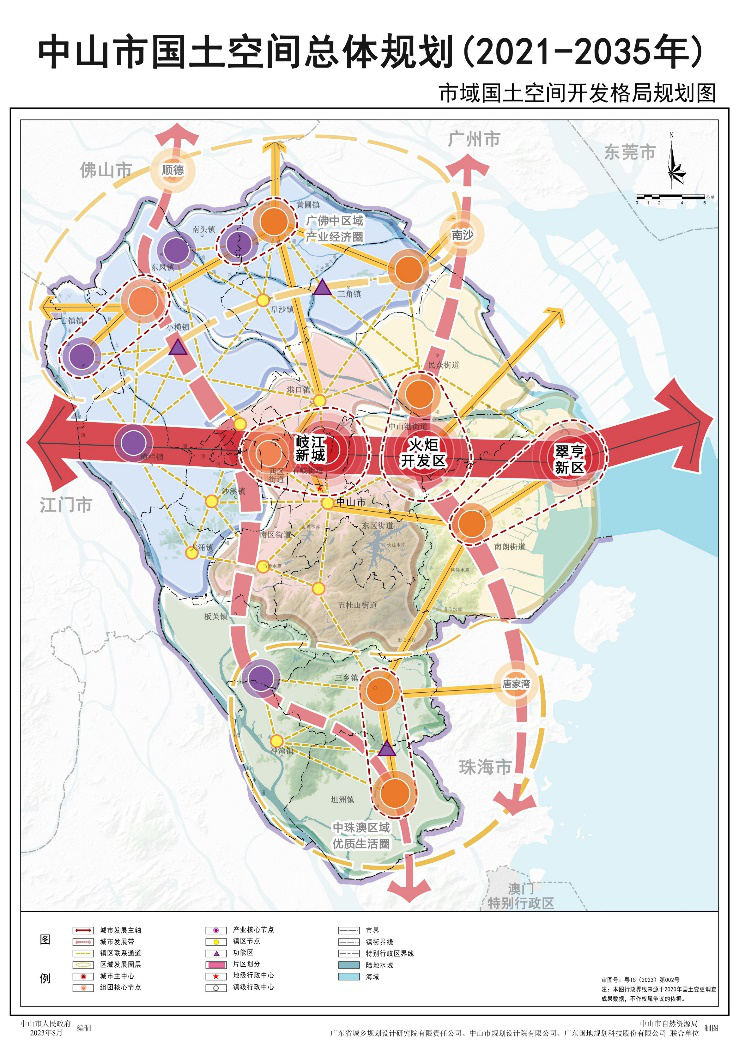

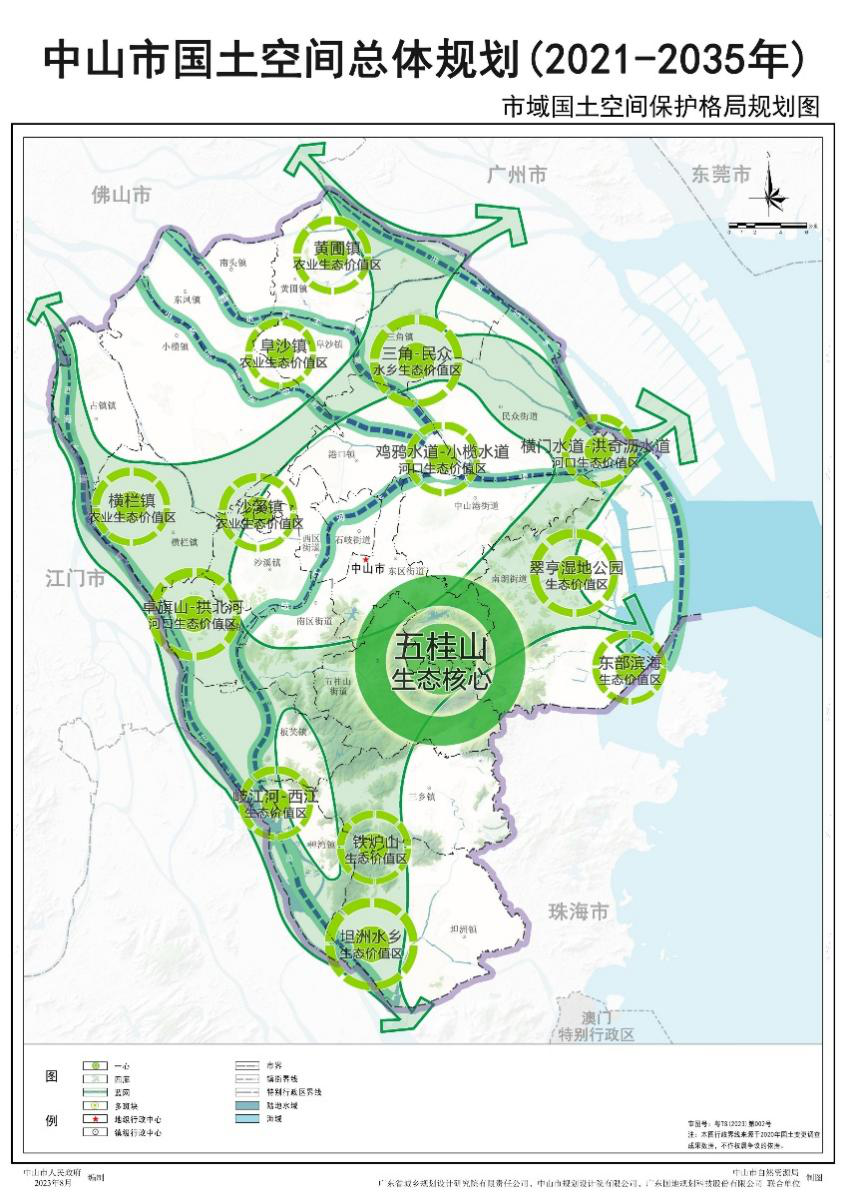

兩個格局即國土空間開發格局與保護格局。《規劃》構建“三核一軸兩帶雙圈多片區”的國土空間開發格局,做強翠亨新區、火炬開發區、岐江新城三個核心,做優珠江口東西兩岸融合發展軸,壯大環灣城市高質量發展帶和沿江城鎮一體化發展帶,深化區域產業經濟圈和優質生活圈,統籌形成“片區式”區域空間格局,“市域主中心—片區中心—重點鎮”三級城鎮體系結構,引導城鎮體系逐步優化。此外《規劃》維育“一心四廊藍網多斑塊”的國土空間保護格局,強化五桂山生態核心功能,構建“井”字型生態廊道,維育藍色水網重塑嶺南水鄉風韻,保護以自然保護地為主體的多個生態價值斑塊。

圖:市域國土空間開發格局規劃圖

圖:市域國土空間保護格局規劃圖

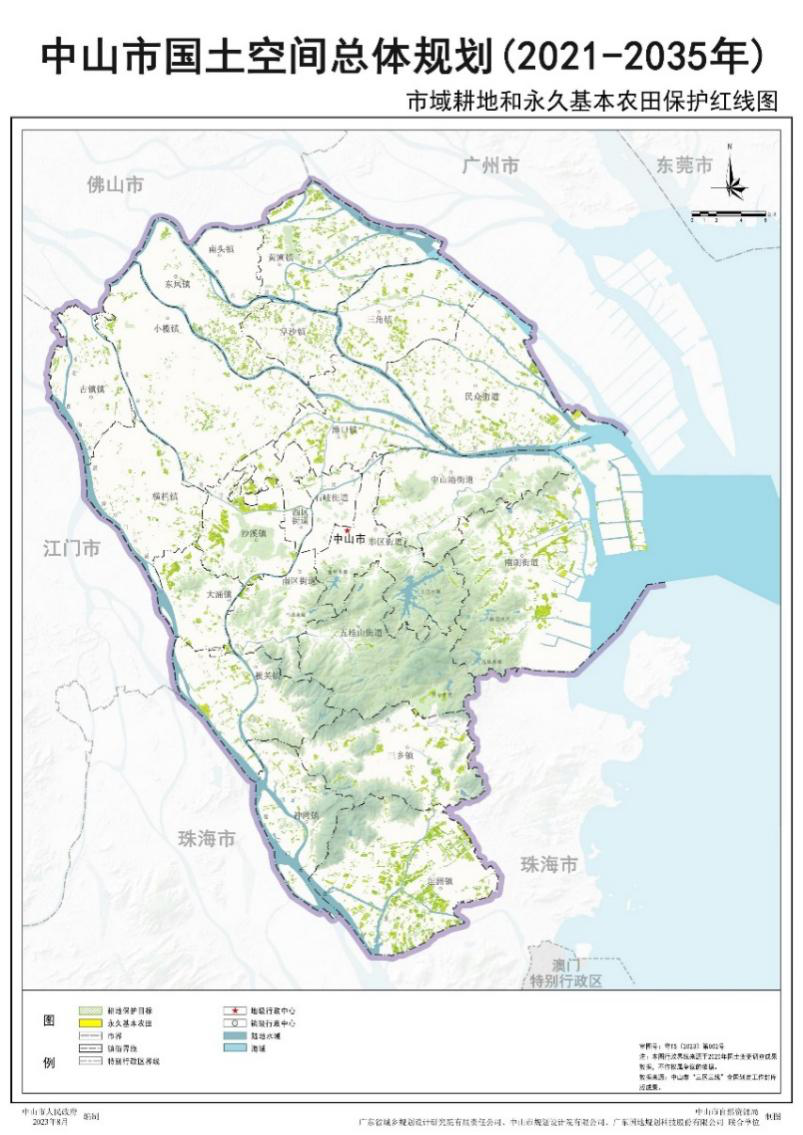

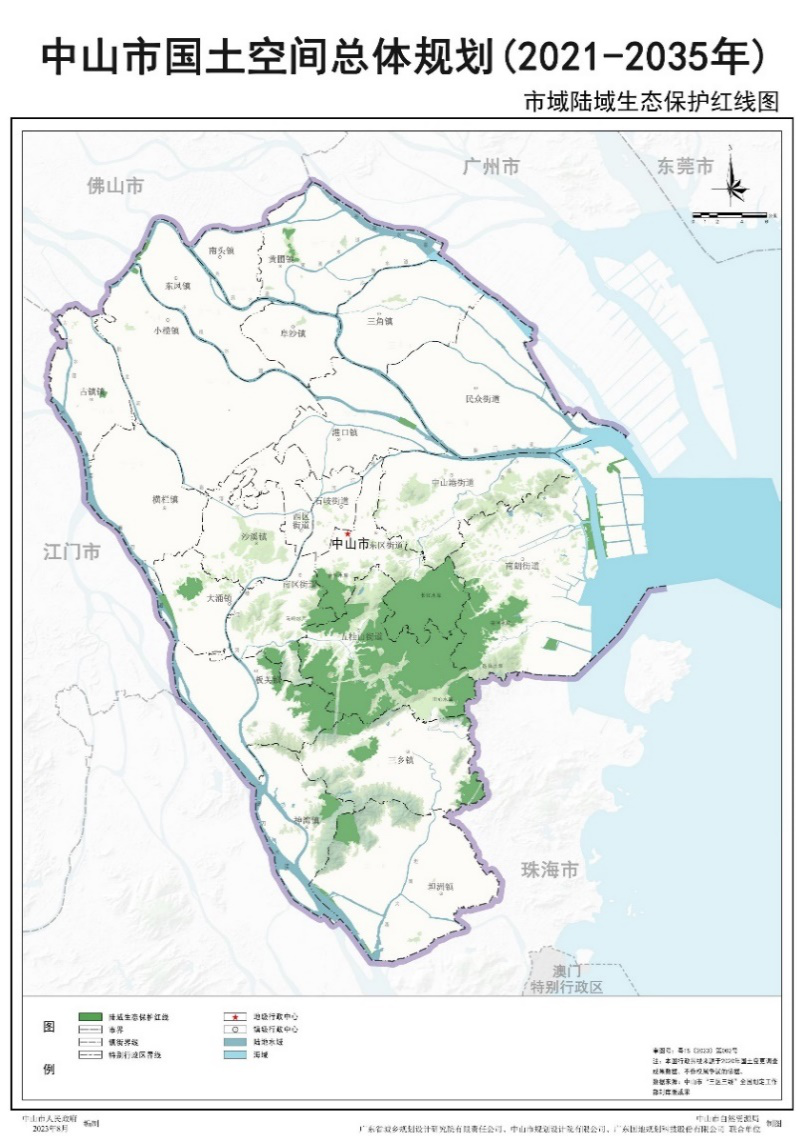

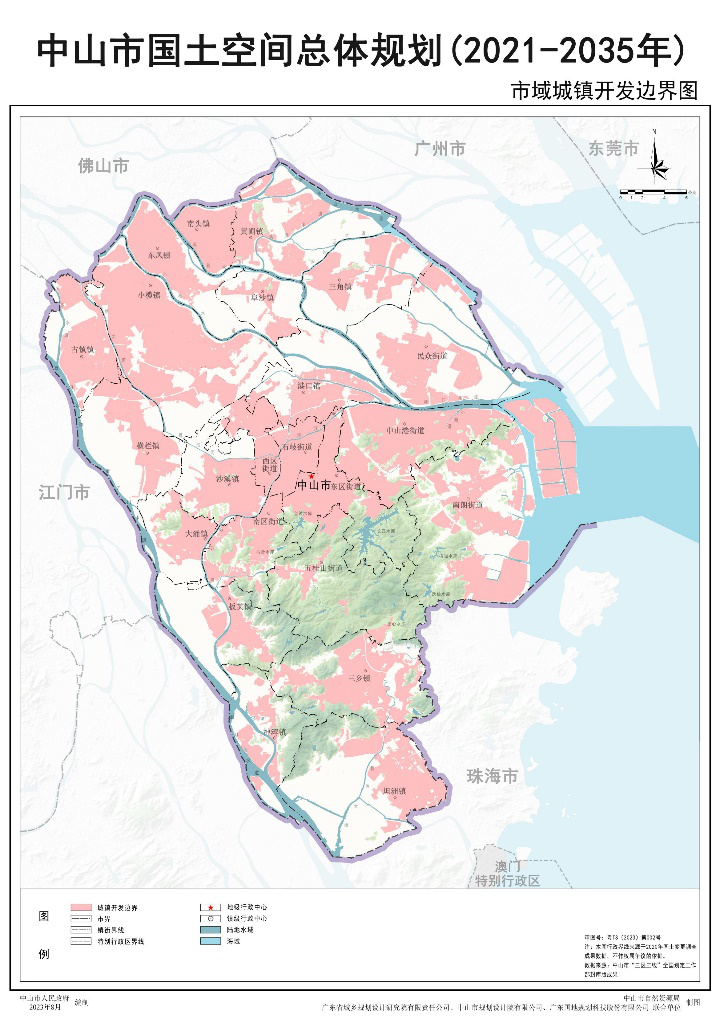

三類空間即農業空間、生態空間、城鎮空間,在總體格局之下,《規劃》通過構建三類空間來指引各類功能空間的資源配置。按照國家統一部署劃定“三區三線”,將耕地和永久基本農田、生態保護紅線、城鎮開發邊界三條控制線作為調整經濟結構、規劃產業發展、推進城鎮化不可逾越的紅線。一是按照保質保量要求劃定永久基本農田,規劃到2035年,全市耕地保有量不低于62.13平方公里(9.32萬畝),其中永久基本農田保護面積不低于55.20平方公里(8.28萬畝)。二是按照生態功能劃定生態保護紅線,到2035年陸域生態保護紅線面積不低于163.80平方公里。三是按照集約適度、綠色發展要求劃定城鎮開發邊界,到2035年城鎮開發邊界面積控制在772.12平方公里以內。

圖:市域耕地和永久基本農田保護紅線圖

圖:市域陸域生態保護紅線圖

圖:市域城鎮開發邊界圖

N項支撐包括綜合交通、公共服務、市政基礎、公園城市等支撐系統,完善專項設施配置體系,提升人民群眾幸福感和安全感。

一是在綜合交通方面,《規劃》做好機場、港口、軌道等重大區域交通設施的空間預留管控,構建復合高效的綜合交通網絡,以打造“粵港澳大灣區西岸綜合交通樞紐城市”為總目標,高標準規劃建設“外聯內通” 的綜合交通網絡,構建“深中半小時、灣區一小時”通行圈。

二是在民生保障方面,通過開展公眾調查了解群眾急難愁盼問題,以15分鐘社區生活圈為基本單元,構建“市級—片區級—鎮(街)級—社區級”四級公共服務設施配置等級體系。完善教育、醫療、體育、文化、養老、福利救助等重點領域公共服務設施配置體系,明確相關用地標準和重大設施布局,滿足人民群眾對美好生活的向往。

三是在產業保障方面,中山作為制造業立市,在國土空間規劃編制發揮產業集聚效應,有效供給集中連片產業空間,有序推動村鎮低效工業園改造,提高制造業能級和土地績效,形成“重大產業平臺-產業基地(主題產業園)-產業社區”+“彈性工業用地”的“3+1”制造業空間體系,保障產業用地有序供給,統籌劃定工業用地保護線,全市劃定工業用地保護線不少于250平方公里。

四是在市政設施方面,《規劃》優化供水、污水處理、雨水排放、供電、輸氣、信息等基礎設施布局和配置水平,全面提升城市基礎設施建設品質,確保城市生命線穩定運行。高度重視城市公共安全,做好城市安全風險防控,加強人防、消防設施規劃建設和重大危險品管控,增強抵御災害事故和處置突發事件能力,提高城市韌性,讓人民群眾生活得更安全、更放心。

五是在歷史文化保護方面,《規劃》構筑市域“兩心一帶、一圈七區”的歷史文化保護傳承總體結構,保護市域“依五桂山、面伶仃洋;水網交織、沙田廣袤”的山海城田格局。構建歷史文化遺產保護體系,加強歷史文化名鎮、名村、傳統村落、歷史文化遺產與古樹名木保護。

六是在公園建設方面,《規劃》建立以郊野公園、綜合公園、社區公園、游園、廣場、防護綠地、城市農業公園為主的城市綠地體系,謀劃環五桂山公園群、沿岐江河公園帶、翠亨新區濱海風情帶和西江大河風光帶公園與綠地布局。將中山市打造成為居民和游客感到“離家門口不遠,離大自然很近”的公園化城市,精心營造幸福宜居之城,建設成一座全域公園城市,實現“千園之城”愿景。

最后強化國土空間用途管制。基于主導功能,《規劃》將全市國土空間劃分規劃分區,實行差異化資源配置與空間管控。在此基礎上,按照規范標準優化用地用海結構,合理控制居住、商業、工業等不同類型建設用地比重,實現資源集約高效利用,把每一寸土地規劃得清清楚楚。

三、《規劃》亮點和創新

一是完善編制內容,提高規劃科學性。《規劃》堅持先戰略謀劃后具體規劃,先行開展城市遠景發展戰略研究,確定全市整體國土空間開發保護格局和發展策略,把握發展方向;后進行具體規劃,圍繞山水林田湖海保護利用、城鎮發展和鄉村振興、綜合體交通體系建設等內容逐項開展議題討論。謀定而后動,讓編制“多做研究”的同時,能夠“少走彎路”,極大程度保障規劃編制工作按節點順利推進。

二是注重空間統籌,高效率配置資源。在規劃編制中強調市域整體統籌、高效配置資源的理念,通過規劃“一張圖”讓部門與鎮街參與到總體規劃編制中。在鎮街對接上,通過鎮街找問題,摸清地方發展的生態賬、民生賬、土地賬、產業賬和建設賬,明確近期發展方向和項目,市鎮兩級對接會議超百次。在部門對接上,規劃基礎信息向各部門全面開放,各部門定好菜單,明確各類設施的需求和用地布局,自然資源部門做好保障,提供要素和政策支撐,加強與各部門空間類專項規劃對接,市總體規劃為專項規劃提供“底圖、坐標、用地、邊界”四統一,搭建動態協調機制,超前鎖定各部門明確的重大設施需求。多方目標同向、行動同步,共同夯實國土空間總體規劃成果。

三是改進工作方法,做有溫度的規劃。堅持開門做規劃,實施多種形式的公眾參與。面向人大代表、政協委員、青年干部、企業家等舉辦國土空間規劃宣講會。開展“如何讓中山更美好”市民工作坊、“深圳視角里的中山意象”跨城公眾參與等活動,采用線上線下了解公眾對城市的認知、感受和期待,聽取公眾對規劃編制的意見。利用官網、官微專欄及媒體資源開展常態化宣傳,系統介紹規劃編制工作進展和基本情況,針對公眾反饋的核心問題開展專項研究,提出規劃解決建議。通過這些方法,讓全社會共同參與到規劃的編制中,做讓人民滿意的規劃。

圖:市域城鎮風貌示意圖

(中山市人民政府)