登錄

登錄

「萬物有所生,而獨知守其根。」

導言:

中山的古村落眾多,歷史文化遺產豐富,各具特色。“古村尋韻,香山人家”欄目帶您探尋全市各鎮街各具特色的村落,推廣與宣傳古村韻味、香山文化,探尋古村落游賞徑,感受村落溫度,看見山水,留住鄉愁,歡迎更多的人關注、認識、喜愛中山的美麗鄉村。

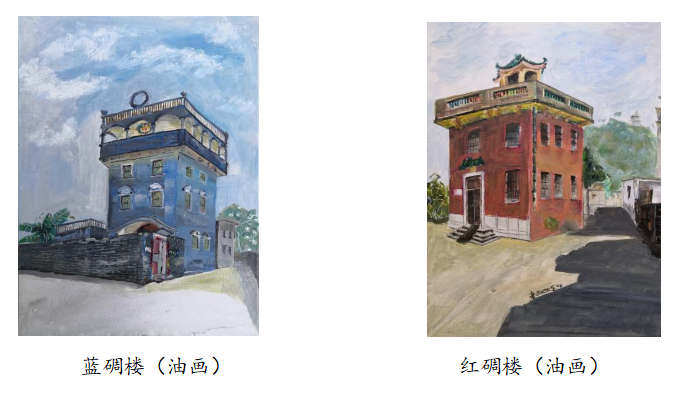

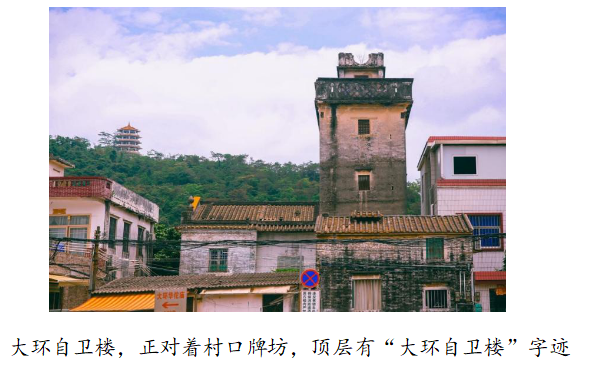

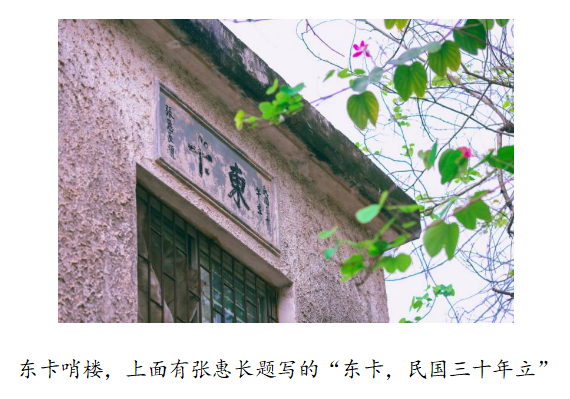

中山的古村落中多依山傍水,以廟宇祠堂、碉樓僑房、石板小巷和名人民俗為主要特色。中山碉樓數量眾多,主要分布于火炬開發區、東區街道和南朗街道,也就是以前的“東鄉”地區。其中的密集區則在以沙邊為代表的火炬開發區白石侖山周邊村落,大環、五星(蓢尾、白廟等)、江尾頭都在這一圈層中。沙邊村有62棟碉樓,數量最多。但說到碉樓的藝術精美,大環村絕對值得推薦。大環村現存碉樓34棟,以藍碉樓、紅碉樓、松鶴碉樓、自衛樓、東卡最具代表性。大環村依山傍水、人杰地靈,走出了張惠長、呂文長等名人。在抗戰期間作出過特殊的貢獻,是愛國主義教育的基地。

風清月白饒生趣 水繞山環極大觀

大環村建于元朝末年,由漁村演變而來,至今約有600多年歷史,元代屬永樂鄉,明洪武十四年(1381年)屬得能都,清光緒初年(1875年)屬東鎮,宣統二年(1910年)屬第四區。

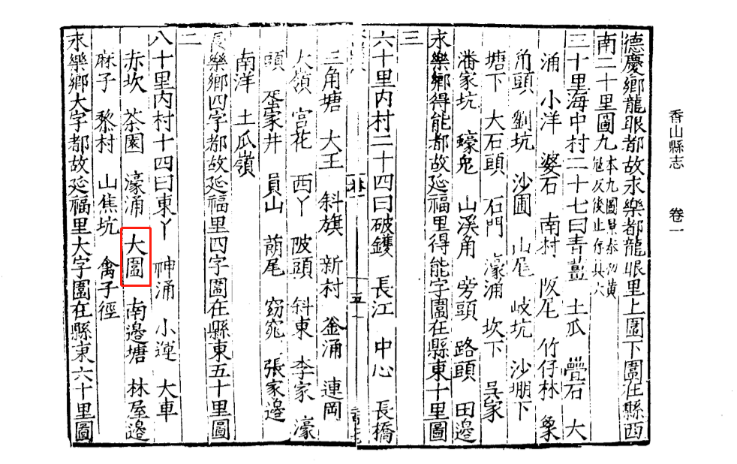

“長樂鄉四字都故延福里四字圍在城東三十里。大圜,申志作大圍字誤,去城二十八里。”——《香山縣志》清道光本

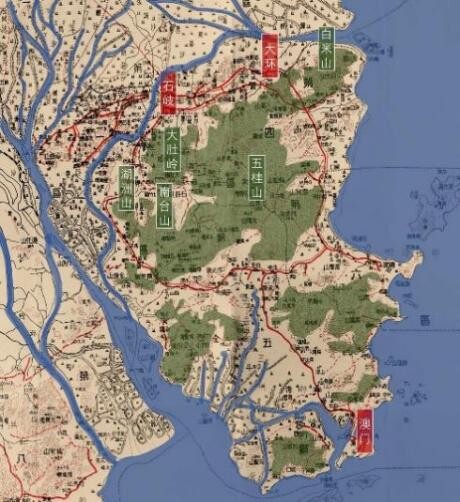

大環村位處東鄉門戶,受其自然格局與地理位置的影響,自清代到民國時期先后為東干大路、岐關車路、岐環公路的重要節點,是來往邑城與東鄉或前往澳門,乃至出海航行、商貿往來必經之地。

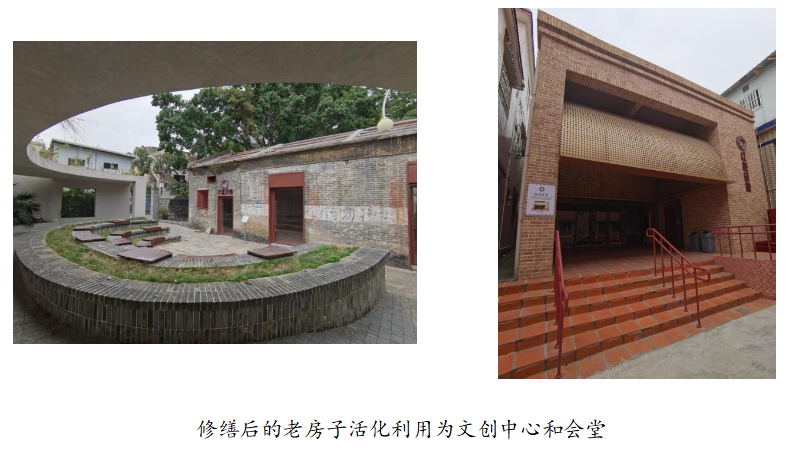

大環村在香山的區位圖

大環村的主要姓氏有張、黎、呂、黃等,現村委會南側的黃慶堂就是較有代表的黃家祖屋。據村里老人回憶,原有祠堂四十余處,目前均已不復存在,現大環會堂就是祠堂改建。村中現存康公廟、華佗廟、三仙娘廟等均建于華佗山半山腰,山間仙氣繚繞,香火鼎盛。

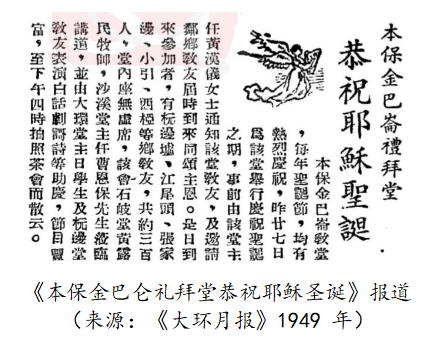

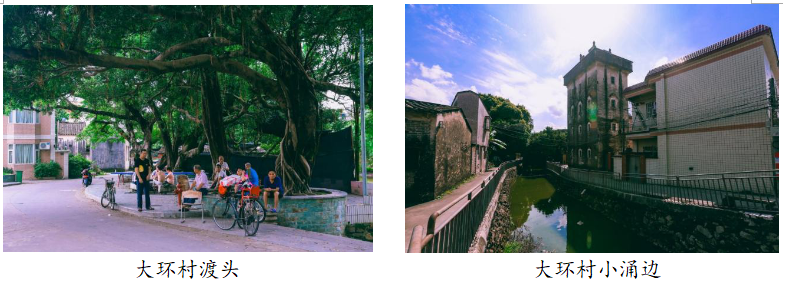

大環村也是典型的僑鄉,華僑主要集中在美國的夏威夷和三藩市,眾多的僑房碉樓體現了華僑文化在大環村的深刻印記。過去還曾有綱紀慎基督教會(今大環渡頭附近)、金巴倫禮拜堂等。

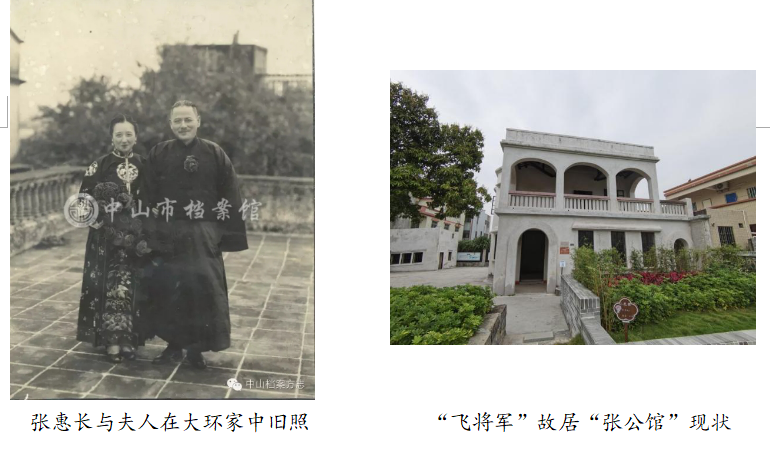

“飛將軍”和“粵樂宗師”故里

張惠長故居“張公館”坐落在大環村村委后側,2022年已完成修繕。故居與小隱涌周邊區域原為大花園,大環牌坊廣場原是張惠長的練兵場,當時練兵場周邊還有3座碉樓,可見張惠長當時的地位顯赫。

四大民族音樂家之一的呂文成也是大環村人。

呂文成 (1898-1981)是廣東省創作音樂作品最多、流行作品最多的音樂家,被稱為“粵樂宗師”。他對二胡的改革轟動整個中國樂壇,創制的“高音二胡”成為廣東音樂中的靈魂樂器。30年代首創鋼絲二胡(即高胡),并采用兩腿夾琴筒的演奏方法,大大地豐富了高胡的表現力,使高胡成為廣東音樂中獨特的主奏樂器。早年旅居上海,頗受江南一帶民間音樂及西方音樂文化的影響。二十年代末期回到廣東,后遷居香港。

呂文成一生創作發表的廣東音樂作品已有一百多首,其中《平湖秋月》《步步高》《醒獅》《蝶戀花》《青梅竹馬》《蕉石鳴琴》等廣為流傳,抗日期間創作了《泣長城》《櫻花落》《送征人》等大量抗日樂曲。

呂文成舊照(石岐區宣傳辦供圖)

承載著“抗戰烽火,中山記憶”的革命熱土

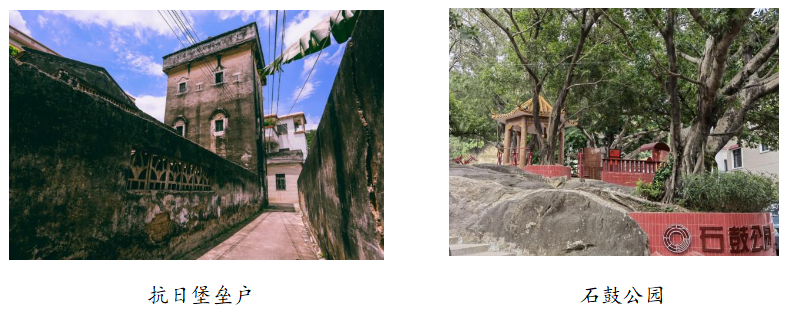

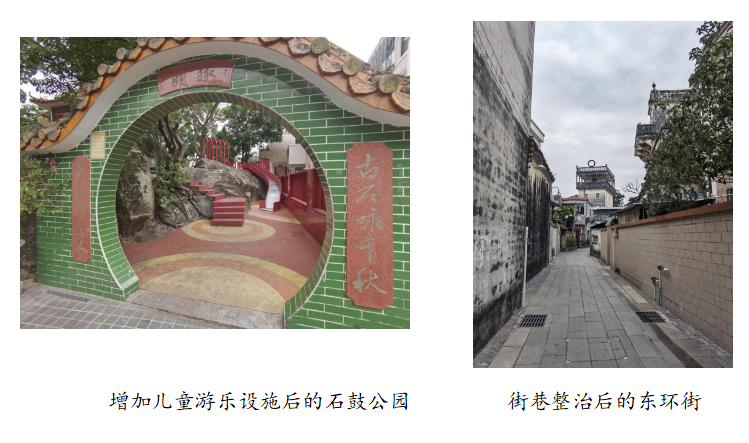

抗日戰爭時期,大環村民積極參與保家衛國的多場戰斗。石鼓公園的烈士碑,碉樓上累累彈痕,靜靜訴說著大環村民抗戰的英勇事跡和14名烈士的故事。抗日烽火熊熊燃起,碉樓依然無懼屹立,給戰士和村民堅強的庇護。為銘記他們的功績,部分碉樓獲得“抗日堡壘戶”的榮譽。

華佗山下,小隱涌畔

依山就勢的自然格局與村落肌理

大環村東北倚華佗山,小隱涌繞其西南,村落依山就勢,傍水而居,故名大彎村,后易名大環村。立村之源在村中心的石鼓公園,原是幾塊形態各異的大石頭。大石鼓以西古時為廣闊谷地。

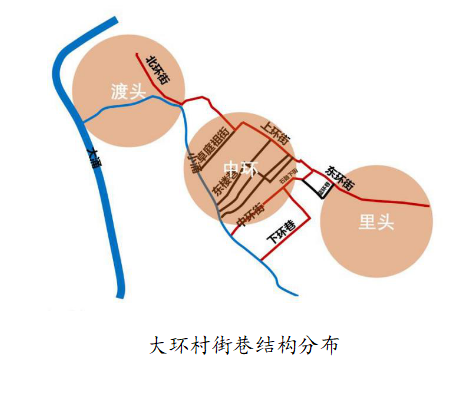

村落分成渡頭、中環和里頭三片,靠近小隱涌、華佗山西北部的為渡頭,是以前載客、河運的重要節點;華佗山西南片為中環,即大環村的中部;華佗山東南邊為里頭。村落街巷肌理保存完整,東西向以北環街-上環街-東環街為骨架,南北勾連中環街、下環巷等,與大涌、小涌和古渡口銜接。

藝術精美的“碉樓村”

由于靠近橫門水道,火炬開發區大部分村落,從前就要經常抵御外敵入侵。結合山水地勢,通過東、南、北卡和34座碉樓形成自然與人工的完美安防體系和村落天際線,逐漸勾勒出大環村的獨具特色的整體風貌和格局肌理。

碉樓寄托著大環華僑的桑梓之情,也是大環村最亮麗的風景。以自衛樓、藍碉樓、紅碉樓、松鶴碉樓、東卡哨樓為代表,數量有34幢之多,裝飾藝術價值也十分高、保存亦相對完好。

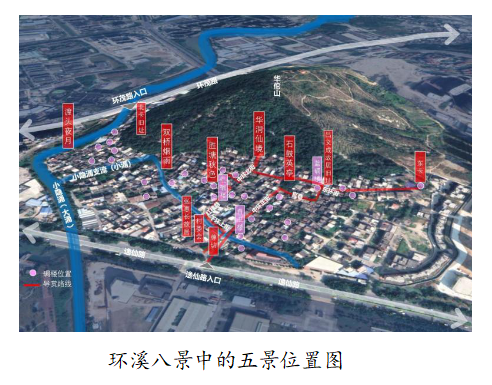

“環溪八景”賦予人文氣息

大環村的華僑曾整理出“環溪八景”,體現了大環村人文故事、村落格局與自然山水一體的和諧畫面。環溪八景分別為:

石鼓英亭

華洞仙境

勝塘秋色

渡頭夜月

雙橋煙雨

天梯遠眺

低坑飛瀑

打纜源樵

結語

大環村作為中山市眾多傳統村落中碉樓村的代表,歷史遺產豐富,人文、村落與自然的關系均較有代表性。應將歷史遺產保護、文化復興與鄉村振興結合起來,整體保育,逐步改善村落環境。通過創新“文化內核+碉樓載體+生態基底”的傳統村落活化范式,提升村莊景觀風貌,展現嶺南碉樓特色,彰顯紅色文化,打造傳統村落活化的示范。