古鎮鎮七項非物質文化遺產項目簡介

一、國家級非遺項目:六坊云龍舞

六坊云龍舞,是流傳于古鎮鎮六坊村的一種傳統龍民間舞蹈,具有300多年歷史。

以前每年正月廿十左右,六坊村舉行“游神”活動,村里近200名男性青壯年從村中祠堂里請出云龍,于入夜時分點燃蠟燭鉆進龍身,然后由幡旗、燈籠開路,由龍珠引領,伴隨云彩、鯉魚等扎作道具,從六坊村出發,沿著鄰近的村莊巡游,連續巡游三晚。

20世紀30-40年代,六坊云龍曾到香港參加慶祝英女王加冕銀禧大典表演和到澳門參加葡萄牙總督就職典禮。

為了順應新時代發展,如今的六坊云龍采用現代的光源代替舊時的蠟燭,使用鋰電池代替蓄電池,運用多種燈光效果,使其看起來更精神威武、煥然一新。

近年來,在廣東國際旅游節、中山市慈善萬人行、古鎮鎮燈光文化節、古鎮燈博會等重要活動中,均有六坊云龍舞的精彩亮相。

六坊云龍舞以其獨有的歷史文化價值,成為當地群眾重要的文化活動載體,同時,也成為維系海內外鄉親愛國愛鄉熱情的重要紐帶。2011年,六坊云龍舞被國務院公布為國家級非物質文化遺產。

二、中山市非遺項目:海洲魚餅制作技藝

海洲魚餅是一種出自于廣東省中山市古鎮鎮海洲村一帶的傳統食品。清末民初,海洲村村民就開始利用本地魚塘養殖的鯪魚,通過用新鮮的鯪魚肉制作成外脆內嫩、口感絕佳、美味可口的海洲魚餅。

剛開始時,村民一般是在家里制作給家人食用,特別是在喜慶節令、婚姻嫁娶、彌月壽宴的“九大簋”中,更是必不可少的食品,取其團圓之意;后來,漸漸有村民將自己制作的魚餅拿到村里的集市上出售,吸引村民及周邊的百姓前來購買;再后來,隨著海洲村民與外界聯系增多,以及部分村民移居港澳或國外,海洲魚餅的名聲漸漸遠播,成為了一道聞名省港澳的傳統美食;到了20世紀80年代,有海洲村民在村中專門開設了魚餅制作專門店,現場即制海洲魚餅出售;由于海洲魚餅用料純正,風味獨特,到了90年代之后,鄰近海洲的食店及星級飯店也紛紛前來海洲一些老字號魚餅店訂購魚餅或原材料。

海洲魚餅歷經百年,一直成為深受當地百姓及周邊地區群眾歡迎的一道傳統小食,很大原因是得益于當地得天獨厚的鯪魚資源。

古鎮海洲位于珠江三角洲沖積平原,緊靠西江;西江水質優良,是珠江三角洲下游百姓的主要飲用水源之一,而古鎮海洲緊鄰西江,為當地村民養魚提供了優質的水源。同時,歷史上,古鎮鎮海洲村一帶是典型的桑基魚塘經濟作物區,當地村民利用田基種植桑葚,用作喂養蠶繭繅絲之用;而在田基旁邊,就是海洲村民養殖鯪魚的魚塘。村民利用含有多種營養成分的桑葉作為鯪魚的飼料,使海洲的鯪魚肉質柔韌,口感清香,為制作海洲魚餅提供了優質的原材料。

經過數代人的悉心傳承,海洲魚餅這一傳統食品以頑強的生命力流傳至今,不僅成為中山一道著名食品,更是港澳同胞和海外鄉親維系鄉情的一條紐帶。

2006年,海洲魚餅獲得中山市經濟貿易局、中山市飲食業商會聯合授予的“中山名菜名點”金牌;2020年,海洲魚餅制作技藝被列入中山市非物質文化遺產代表性項目名錄。

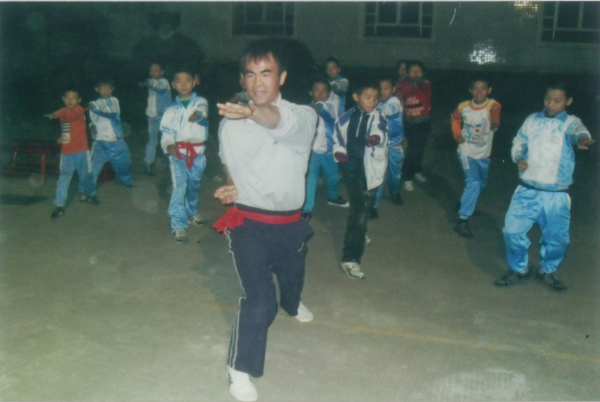

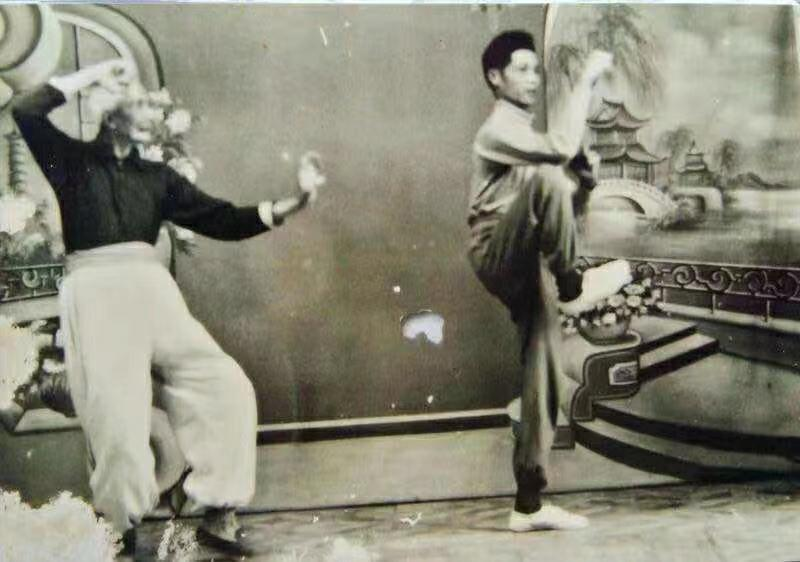

三、中山市非遺項目:岡南李家拳

岡南李家拳,是廣東武術洪、劉、蔡、李、莫“五大名家”之一,主要分布在廣東省江門市和中山市古鎮鎮岡南村,并在岡南村流傳了一百年。2020年10月,岡南李家拳入選第八屆中山市非物質文化遺產名錄。

清乾隆年間,廣東新會七堡人李友山隨至善禪師習少林武術,藝成返里,在新會會城設館授徒,門人有陳享、伊基合、林紹乾等,后人將他傳授的武藝稱作“李家拳”。陳享又將武藝傳給陳恩伯、陳官伯、林舉慈等人,林舉慈再將武藝傳給陳藝、林卓南等人。1920年,陳藝到岡南村傳藝,隨后,陳藝首徒周華新接替陳藝到岡南村中掌教,此后,李家拳在村中盛行。

經過代代相教傳承,現在,岡南李家拳逐步走向社會群眾的視野,成為燈都古鎮又一非遺文化的特色亮點。

岡南李家拳有樁頭、散手、李家長拳、李家平拳等拳術套路和雙頭棍、雙短棍、雙夾刀、雙匕首、九子連環刀、蔡陽刀、紅纓槍、鋤頭、板凳等器械套路。

拳術的主要特征為:長橋大馬,側身偏步,多肘法,善腿擊,步法靈活多變,手法質樸剛勁。運動技術則要求下盤沉實穩固,軀干蓄勁充沛,手腳出擊迅猛,打擊力點準確。

四、中山市非遺項目:曹步?花

曹步?花是在中山市古鎮鎮曹步村流傳超過百年的傳統體育,技術體系保存完整,存續狀況良好。

?是珠江三角洲流域常用的一種農具,曹步?花源自洪家拳鋤頭技法套路,當地村民在日常生活生產中進行改良,加入打花的動作,將套路名稱改為“舞?花”。曹步?花的套路共六十四式,主要特征為氣勢凌厲、步伐穩健、攻防兼備、技法全面,套路工整大方,既突出了技擊的實用性,又兼顧了表演的可觀性。

曹步?花的主要特征為氣勢凌厲、步伐穩健、攻防兼備、技法全面,套路工整大方。它既是一門武術技藝,又是我國農耕文化的產物,體現了濃厚的嶺南水鄉地域特色。

五、中山市非遺項目:古鎮佛家拳簡介

古鎮佛家拳已有一百多年歷史,發展至今,習練群體持久不衰,成為當地習武愛好者的傳統體育項目之一。

古鎮佛家拳于清朝末期發芽,是南拳的流派之一,起源于南少林寺,曾于佛門弟子中廣泛流傳而得名,也稱南少林拳,或少林功夫。古鎮佛家拳分為拳術和器械兩大類,拳力兇猛,擊打技術和方式獨特,拳法套路有小連環、猛虎下山、十八羅漢等數十套動作。古鎮佛家拳以柔克剛為總則,自成武術體系。

由于習練古鎮佛家拳能有效提高力量、速度、耐力、協調性、靈活性等,既有養生、強身健體、修身養性等價值,受到各類人群喜愛。

六、中山市非遺項目:曹步周家拳簡介

曹步周家拳是在中山市古鎮鎮曹步村流傳一百多年的傳統體育,技術體系保存完整,存續狀況良好。

周家拳是廣東武術代表性拳種之一,由周龍宗師始創于清代末年,廣泛流傳于廣東。曹步周家拳集洪家拳的橋堅馬穩、門戶緊密、剛勁沉雄、氣勢凌厲,蔡家拳的步法靈活、手法多變、攻防兼備和北少林拳精妙的腿法為一體、南拳北腿于一身。曹步周家拳的拳術、器械套路,在周家拳的各大分支流派中保存得較為完整齊全。

曹步周家拳有較強的搏擊實用性,在古鎮鎮曹步村群眾基礎深厚。 每逢節慶,曹步周家拳都會出現在當地表演活動中,已成為大眾喜聞樂見的鄉土文化。

七、市級非遺項目:曹步禾槍

曹步禾槍是一門武術技藝,在中山市古鎮鎮曹步鄉有序流傳一百多年,經歷五代人,技術體系保存完整,存續狀況良好。它的主要特點為氣勢凌厲、步伐穩健、身法靈活、攻防兼備、技法全面;套路工整大方、編排合理,既突出了技擊的實用性,又兼顧了表演的可觀性。

曹步禾槍的技術體系由基本功、基本動作和套路組成,基本功為呼吸訓練、力量訓練、下肢訓練;基本動作有撥、扒、掃、戽、挑、攬、扱、壓、釘、圈、拍、彈、點、刺、劈、剎、擋格、遮攔、鎖喉、甩、投等,基本套路共七十八式。在流傳過程中,又衍變出二路禾槍和三路禾槍。目前,曹二周館、曹三周館均有曹步禾槍的訓練課程,吸引了不少青少年學員參加實踐活動。2024年,曹步禾槍被公布為市級非物質文化遺產。

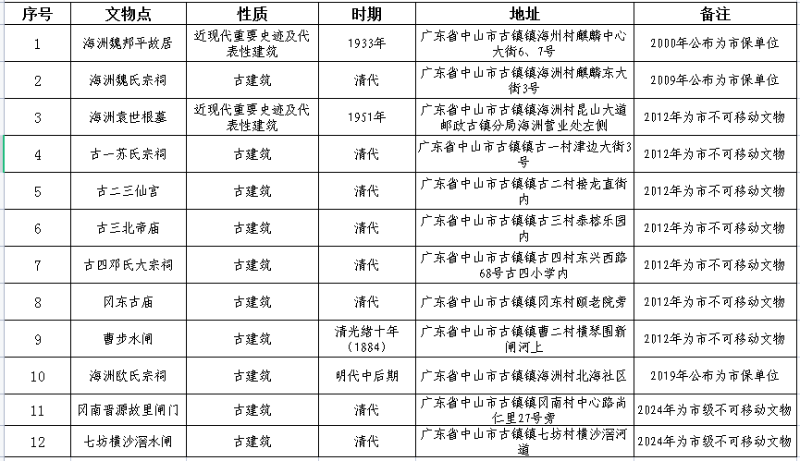

古鎮鎮市級保護單位及不可移動文物名錄

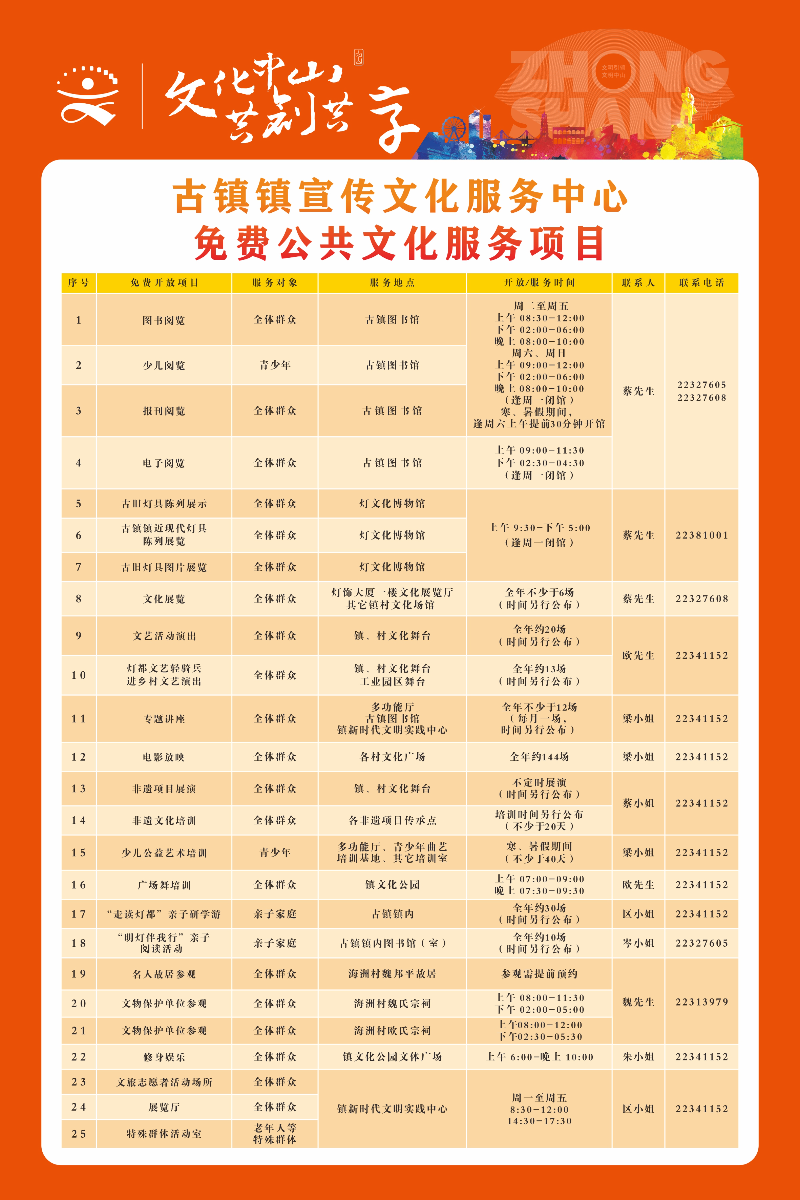

古鎮鎮宣傳文化服務中心免費公共文化服務項目

登錄

登錄