登錄

登錄

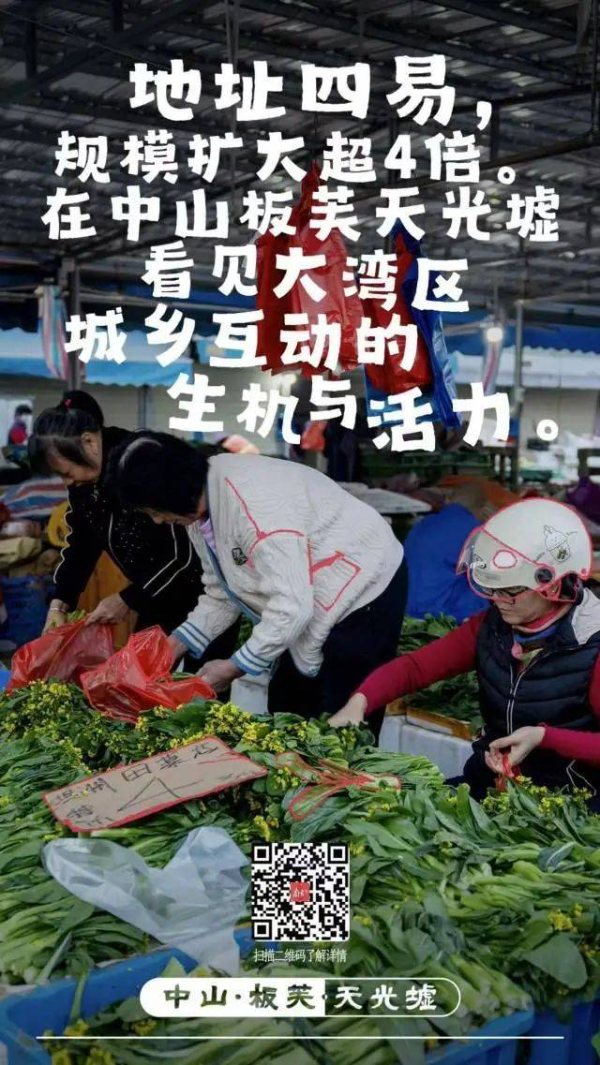

中山墟市眾多,歷史悠久,最早可追溯至南宋。在中山,固定設置的肉菜市場叫“街市”,定期集市則稱為“墟”。若按這一定義劃分,發展至今的中山板芙天光墟就顯得有些另類。距今50多年的板芙天光墟已成為凌晨開市,夜間收市,不拘于墟日的綜合市場。

板芙天光墟的某些傳統雖然改變,但其作為市場的生命卻延續至今。在城鄉的變遷中,不少墟市因各種原因取締,而板芙天光墟卻能作為傳統文化被政府保留至今,逐漸發展成為一個集批發與零售于一體的全天性綜合性市場。歲月流轉,在城鄉變遷中,板芙天光墟做對了什么,得以保存至今并煥發無限生機?

地址四易,不變的便民初心

板芙鎮位于中山市南部,是一個擁有悠久農業傳統的小鎮。這里的居民主要以水產養殖和蔬菜種植為生。早期的天光墟市場,正是為了便于村民銷售他們的農產品而逐漸發展起來的。

岐江河貫穿全鎮,將板芙鎮劃分為東西兩個區域。在交通網絡尚未發達的過去,岐江河的便利性使得板芙鎮成為了中山市的一個商貿樞紐。板芙墟也因此成為周邊地區農產品交易的重要場所之一。

板芙大橋

板芙天光墟在板芙已存在半個世紀之久。50多年來,四易其址。“我有記憶以來,天光墟就一直都有,只不過換過幾個地方。”板芙村黨總支書記郭志恒回憶起板芙天光墟的變遷,他感慨地說:“最初,天光墟在板芙大橋橋底,后來又先后搬遷到車站和板芙市場旁邊的停車場,再后來就搬到了我們村,一直沒變過。”

板芙天光墟位于板芙河西片區主干道旁,交通便利,周邊的村民大多來這個市場買菜、買魚

談及多次搬遷的原因,郭志恒說,“最主要是因為擾民、治安和環境問題。”自發形成的天光墟大多聚集在人流量大的地方,這些地方多為公共區域,隨著墟市的繁榮,不可避免地帶來了噪音、衛生和交通擁堵等問題。為了更好地管理市場秩序,保障居民的正常生活,政府不得不考慮將墟市遷移到更適合的地方或者是直接將其取締,不允許擺攤。“我們板芙從事農業的人多,有這樣的需求和傳統。我們政府也不想一刀切,就考察了一些地方,決定要把天光墟的場地固定下來。”

2017年初,板芙鎮與板芙村商定,拿出地皮,規劃一個專門的市場,并配套完善的基礎設施。當年3月,天光墟市場就整體搬遷到了板芙村北一隊提子園側,一直到2019年,天光墟還保持著每天凌晨兩點開市,早上9點30分收市的傳統。“我們按以前的時間運營了2年,后來有村民把凌晨沒賣完的農產品留著白天賣,漸漸地就越來越多人白天晚上都來做生意。”郭志恒說。

板芙村位于石岐河邊,連接河西片區的主要干道穿村而過,天光墟搬遷至板芙村后,便利的交通條件吸引了更多的商販和顧客,天光墟也從凌晨開市早上收市變成全天性的綜合市場。“除了輻射到河西這邊的村,大涌、三鄉鎮和工業園里的企業也都到這里來拿貨。”

下午的魚檔仍有不少人前來挑選購買

擴大規模,傳統市場不斷升級

新搬至板芙村的天光墟市場屬于板芙村集體的物業,對于郭志恒來說,除了提供場地給村民以便利外,村集體資產如何實現保值增值,也是他需要考慮的問題。“所以在最開始的時候,我們只規劃了109個固定攤位。一方面是資金不夠,另一方面也是怕攤位太多租不出去。”

郭志恒的擔心是多余的。2017年至今,天光墟的規模一直在不斷擴大,從最初的占地3000多平方米到現在已經占地20畝,市場上固定攤位數量也已經增加到400多個。“我們是賺到一些錢了就投入進去,不斷擴建、完善。”郭志恒告訴記者,去年村里還申請了上級資金,一共投了100多萬元修建天光墟停車場。

凌晨的天光墟燈火通明,此時是市場里的批發時段

在天光墟市場,蔬菜、水產、三鳥、日雜等區域劃分清晰。靠近停車場進門處,是日雜區,衣服、被套、水果、臘味、干貨、菜苗等攤位五花八門;往里走是三鳥、水產區,生猛鮮活的海鮮和家禽現買現殺;再往里則是蔬菜區,凌晨批發沒賣完的青菜繼續“上崗”,種類繁多,價格公道。市場內還設有專門的熟食區,各種小吃和熟食攤位讓顧客可以即買即食,享受地道的美食。

蔬菜區和水產區中間則是專門預留出來的非固定區。非固定區主要是提供給村民擺攤零售,蝦蟹魚和本地的青菜,都能在這里買到。“攤位大小和擺攤的時間段不一樣,我們收費也就不一樣。”天光墟市場管理員黃添桂告訴記者,一個攤位可以分為凌晨、早市、白天、下午等幾個時段,“最便宜的一個標準小攤位一晚上只要5塊錢。”

不管天光墟如何升級,當初保留它的初心仍續。“就是為了方便周邊居民和村民而已。我們也沒想過靠這個市場賺錢。”郭志恒說。在天光墟人流量最大的時候,一天能有過萬人次,流動攤位的攤位費可以收四五千元。“但我們也還是沒想過要漲價。”

低廉的攤位費、豐富的商品種類以及親民的價格,使得天光墟成為了周邊居民和商販們的首選之地。市場熙熙攘攘,隨時可見穿著安保制服的人員在不同區域巡邏。黃添桂表示,市場里一共有10名員工,24小時都有人執勤。“這是為了確保市場的秩序和安全。”除了安保人員,市場還設有專門的清潔隊伍,負責保持市場的衛生。

做了十多年水產批發生意的林姐是祿圍村人,她和老公兩人在板芙天光墟租了一個固定攤位,專門賣自家魚塘養的魚。“我是跟著市場搬過來的,以前就只做批發,現在白天晚上都做。”林姐表示,市場搬到板芙村已經7年,規模越來越大,來這里買東西的人越來越多,生意也越來越紅火。

抓緊機遇,“大橋經濟”助板芙騰飛

在南方農村報記者走訪天光墟市場的幾天里,聽到最多的除了極富市井氣的叫賣聲,就是關于深中通道通車帶來的變化的討論。

不超45分鐘,這是深中通道開通后板芙鎮到深圳的時間。但深中通道的開通,為板芙帶來的不只是與深圳之間交通格局的改變,更重要的是將為板芙帶來更多經濟發展的機遇。深中通道的通車,以及今年年初廣東板芙經濟開發區的揭牌,使得板芙鎮的地理位置優勢更加凸顯,板芙正式邁入高速發展的“快車道”。目前,板芙已經實現全鎮范圍內10分鐘即可上高速公路。深中通道開通后,廣東板芙經濟開發區也開始迎來新的企業入駐,一些原本在深圳的制造業開始向這里轉移,尋求成本更低的生產基地。

“以前工廠在深圳,不論什么都貴。單就員工餐買菜這一項,我們過來之后都節省了不少。”板芙工業園某深圳企業負責人陳彬生說,自從企業搬遷到板芙后,不僅用工、租金成本降低,而且還能享受到當地政府提供的各種優惠政策,這對企業來說無疑是雙重利好。陳彬生的這番話,正是深中通道給板芙帶來的“大橋經濟”效應的一個縮影。

隨著越來越多的企業選擇落戶板芙,當地的就業機會也隨之增多,人氣也越來越旺。落到天光墟市場上來講,變化是在周末,能看到掛著深圳車牌的車停在了停車場;落到菜販子達冠眼中,就是越來越多外地市民在市場內挑選商品。

天光墟凌晨2點開市一直到晚上。圖為蔬菜批發商吃早餐

達冠是茂名高州人,在板芙天光墟市場已經做了七八年。“我們這個市場到禮拜六禮拜天人就很多,市區里的人都會過來買菜。就好像沙崗墟一樣,港珠澳大橋開通后,很多港澳的人都會去那里買東西。深中通道通車之后,我們這里也有不少深圳人過來。”

據悉,截至目前,廣東板芙經濟開發區已累計落戶項目34個,投資總額超214.3億元,預計達產產值超342億元,可供就業崗位超2萬個。涉及深圳企業超過20家,占比超過60%。此外,板芙鎮還積極整合資源,力求以多元文旅產品吸引深港游客跨橋而至,釋放強大的消費潛力。“河西片區是典型的水鄉,有很多‘網紅’打卡點,河東片區有3A級景區。兩邊都有獨特的農文旅資源。”板芙鎮政府有關負責人說,如今越來越多的游客選擇周末來板芙體驗鄉村生活,帶動了當地民宿和農家樂的興起。

“深中通道給整個板芙都帶來了機遇,天光墟自然也能借著這股東風再飛一把。”郭志恒說。